この度は交通事故に遭われたこと、心よりお見舞い申し上げます。慣れない対応や将来への不安に加え、弁護士費用も大きな心配事でしょう。

この記事では、交通事故被害者の方が抱える弁護士費用に関する疑問や不安を解消するため、専門弁護士が分かりやすく解説します。

正しい知識を得て、費用への不安を取り除き、最善の選択をするための一助となれば幸いです。

監修者: LEGAL Zeus 法律会計事務所

代表弁護士 中井 達朗

【交通事故の被害に遭われた方へ】

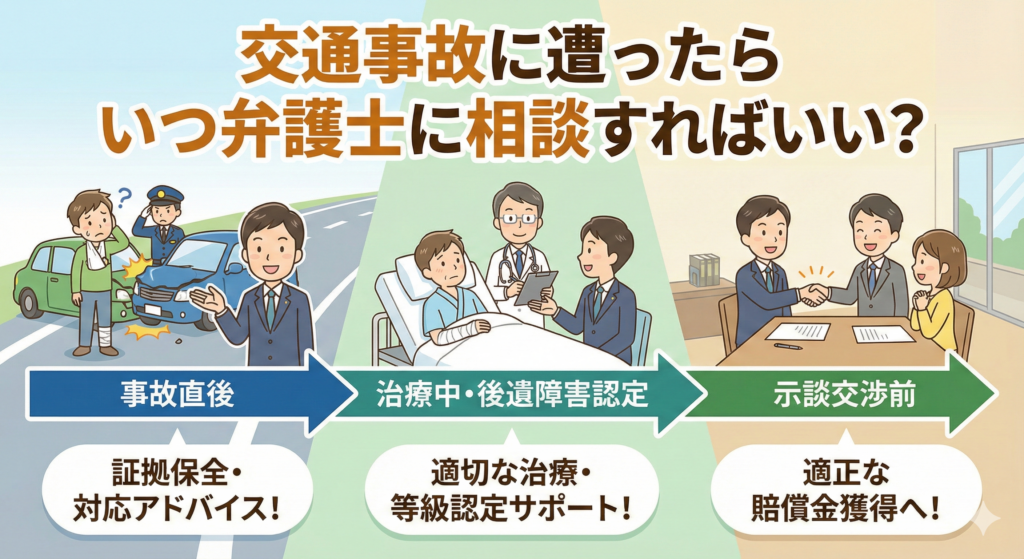

交通事故に遭った直後、何をすべきか、そしてその後どのような手続きが必要になるのかについて、正確に把握されている方は多くありません。

当サイトでは、事故発生直後の対応から、入院・通院中の注意点、保険会社との示談交渉、慰謝料の請求に至るまで、被害者の方が知っておくべき情報をわかりやすく解説しています。

また、当事務所では交通事故に関する無料相談を随時受け付けております。

事故に関する不安やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

早期の対応が、適切な解決への第一歩となります。

目次

1.【重要】交通事故の弁護士費用|相場・内訳・支払いタイミングの完全ガイド

弁護士費用は何にどれくらいかかるのか、解説します。

弁護士費用の主な種類と内訳

- 相談料

- 意味:弁護士への法律相談費用。

- 相場:30分5,000円~1万円(税別)程度。

交通事故の初回相談は無料の事務所が多数。

- 着手金

- 意味:弁護士に正式依頼する際に支払う費用。結果に関わらず返金されないのが原則。

- 相場:10万円~(税別)の固定額、または経済的利益の2~8%程度。

近年、交通事故案件では着手金無料の事務所も増加中。

- 報酬金(成功報酬)

- 意味:事件解決で賠償金などを獲得できた場合に、成果に応じて支払う費用。

- 相場:獲得経済的利益の10%~20% + 数万円~数十万円(税別)が一般的。(例:獲得額の〇〇% + 20万円など)獲得した賠償金が高くなれば、報酬金は高額になります。経済的利益とは、弁護士が介入したことで獲得できた利益。

- 計算例(むちうちで賠償金50万円が100万円に増額した場合/経済的利益50万円): 事務所の報酬体系が「増額分の20%+10万円」なら、50万円×20%+10万円=20万円(税別)となります。※算定方法は事務所により異なります。

- 実費

- 意味:事件処理の実費。収入印紙代、郵便切手代、交通費、診断書取得費用など。

- 相場:数千円~数万円程度。訴訟や遠方出張で増えることも。事前に概算確認を。

- 日当

- 意味:弁護士が事務所外活動(遠方裁判所への出廷など)で拘束される場合の費用。

- 相場:半日3万円~5万円、1日5万円~10万円(税別)程度。

弁護士費用の支払いタイミング

- 相談料:相談時(無料相談なら不要)

- 着手金:依頼時(委任契約締結時)

- 報酬金、実費:事件解決時(賠償金受領後など)に、獲得賠償金から精算が一般的。

依頼者が先に大きな費用を用意する必要がないケースが多いです。

【表で比較】弁護士費用のパターン

| 費用のタイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

| 着手金あり・報酬金あり | 従来の料金体系。 | 報酬金料率が比較的低い場合あり。 | 初期費用(着手金)が必要。 |

| 着手金無料・完全成功報酬 | 初期費用なし。獲得賠償金から報酬を支払う。 | 依頼時のハードルが低い。経済的余裕がなくても依頼しやすい。 | 報酬金料率が着手金ありより高めの場合あり。 |

| 弁護士費用特約利用 | 保険会社が費用負担(上限あり)。 | 自己負担原則0円が多い。 | 利用条件あり。全保険に付帯していない。 |

【事例別】弁護士費用のモデルケース

ケース:「むちうち(通院3ヶ月)、過失1割主張あり」で、弁護士介入により賠償金が50万円から100万円に増額、過失も0になった場合(特約なしと仮定)

- 前提料金(例):相談料・着手金0円、報酬金:経済的利益の20% + 10万円(税別)、実費1万円

- 経済的利益:賠償金増額分50万円+過失相殺回避分(仮に10万円)=60万円

- 弁護士費用:報酬金(60万円×20% + 10万円=22万円)+実費1万円=23万円(税別)

- 手取り増額分(概算):経済的利益60万円 – 弁護士費用約23万円 = 約37万円

※上記は一例です。事案や事務所により費用は異なります。必ず事前に見積もりを確認しましょう。

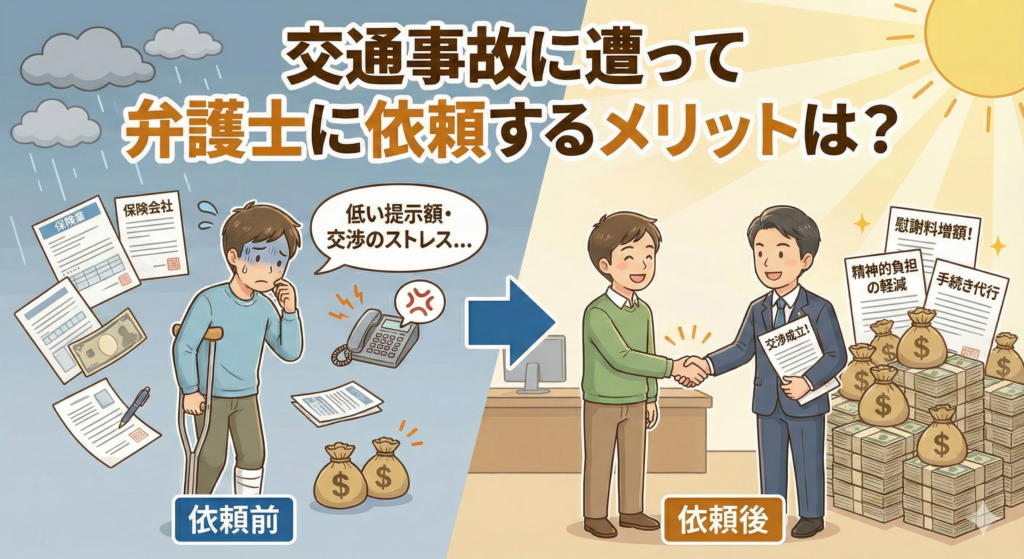

2. なぜ弁護士? 費用をかけても交通事故で弁護士に依頼するメリット

弁護士費用をかけても、それ以上の利益を得られる可能性が高いです。

適正な賠償額の獲得(慰謝料増額の可能性)

保険会社の提示額(任意保険基準)は、弁護士が用いる裁判所基準(弁護士基準)より低いことが一般的です。

特に慰謝料は、弁護士の交渉により数十万円~数百万円単位での増額が期待できます。

保険会社との交渉を全て任せられる(精神的・時間的負担の軽減)

専門知識が必要な保険会社との直接交渉は大きな負担です。

弁護士が窓口となり、被害者は治療や仕事復帰に専念できます。

適正な過失割合の主張・修正

不利な過失割合を提示されることもあります。弁護士は客観的証拠に基づき、法的に適切な過失割合を主張・交渉します。

過失割合は賠償額全体に影響します。

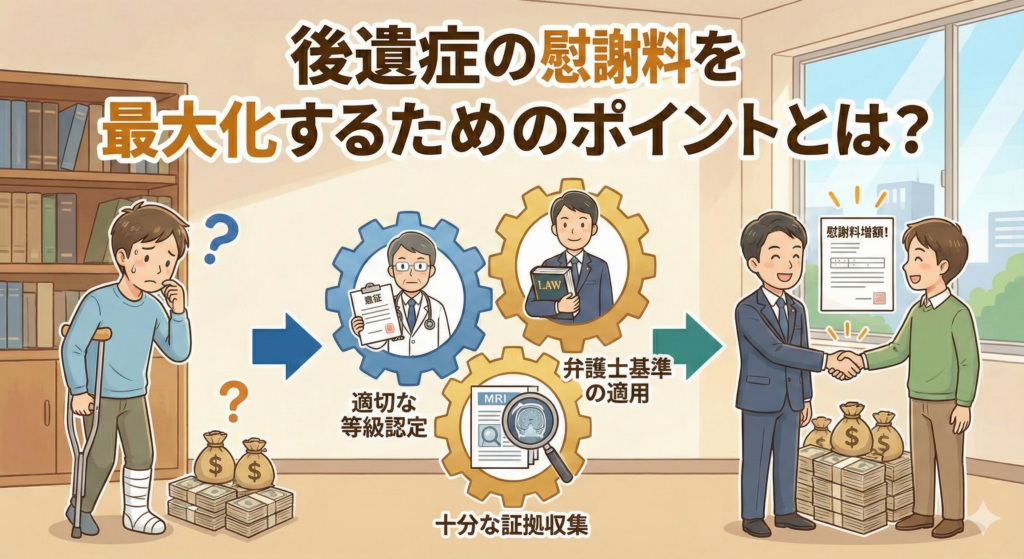

後遺障害等級認定の強力なサポート

後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けることで慰謝料や逸失利益を請求できます。

弁護士は適切な等級認定のためのアドバイスや書類準備、医師との面談同行などを専門的にサポートし、異議申し立ても支援します。

治療費の打ち切りなど、不当な対応への対抗

保険会社から治療がまだ終わらないのかとの連絡があったり、一方的に治療費支払いを打ち切られることがあります。弁護士は医学的見地からも治療の必要性を主張し、不当な打ち切りに対抗します。

【ポイント】費用倒れになるケースとならないケースの見極め方

弁護士に依頼することで最も心配なのは費用倒れです。

費用倒れになりにくいケース

- 弁護士費用特約が使える場合(自己負担ほぼなし)

- 賠償額の大幅な増額が見込める場合(重傷・死亡事故、後遺障害、保険会社提示額が低いなど)

- 相手方保険会社の過失割合に大きな誤りがあり、修正で賠償額が大きく変動する場合。

費用倒れのリスクがあるケース

- 弁護士費用特約なしの場合。

- 軽微な怪我で通院期間が短い場合。

- 物損のみの少額事故。

- 増額幅が弁護士費用を下回る可能性がある場合。

多くの事務所では無料相談でリスクも説明します。まずは相談し、見通しを聞くことが大切です。

3. あなたの保険で使えるかも?弁護士費用特約の賢い活用法と注意点

「弁護士費用特約」は、弁護士費用を保険会社が上限額(一般的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円)まで負担する特約です。

多くの場合、自己負担なしで弁護士に依頼でき、費用倒れの心配がほぼなくなります。

弁護士費用特約の探し方

ご自身の自動車保険証券等を確認しましょう。

同居親族や別居未婚の子の自動車保険、火災保険、傷害保険、クレジットカードに付帯の可能性も。

不明なら保険会社等へ問い合わせを。

利用時の注意点

- 故意・重過失事故等は利用不可。

- 通常、保険会社への事前連絡と承認が必要。

- 特約のみ利用なら一般的に保険等級は下がりません。

- 保険会社から弁護士を紹介されても、自分で自由に選べます。

利用の流れ

- 保険会社に連絡し、事故と特約利用の意向を伝える。

- 保険会社から特約利用の承認を得る。

- 自分で弁護士を探し、相談時に特約利用を伝える。

- 依頼決定後、弁護士が保険会社と費用を協議し手続きを進める。

弁護士費用特約が付帯されているかを、諦めずに確認しましょう。

【参考記事】交通事故の弁護士費用特約と成功報酬、「費用負担ゼロ」で解決!被害者が知っておくべき全知識

4. 少しでも安心!弁護士費用を抑える方法・損をしないためのポイント

弁護士費用特約が使えない場合でも、賢く弁護士を活用する方法があります。

無料法律相談を最大限に活用

複数の事務所に相談し、相性、費用体系、見通しを比較検討。無料相談で依頼のメリット・デメリットや解決期間、費用見積もり、費用倒れリスクを確認しましょう。

着手金無料の事務所も検討(ただし注意点も)

初期費用を抑えたい場合に有効。ただし報酬金が高めの場合があるので総費用での比較が重要。

契約前には見積もりと契約内容をしっかり確認

見積もりを確認をして、契約内容を理解。不明点は全て質問をし、追加費用発生の可能性も確認しましょう。

5. こんな場合は弁護士へ!相談すべき具体的なタイミングと状況

「どんな時に弁護士に相談すべきか?」と感じたら、ご自身の「困った」「不安だ」という気持ちを大切に。特に以下のような状況では早めの相談が有効です。

- 保険会社からの賠償額に納得できない、妥当性が不明。

- 提示された過失割合に不満がある、認識と異なる。

- 治療中に治療費の打ち切りを宣告・示唆された。

- 後遺障害が残りそうで、等級認定や補償に不安がある。

- 相手が無保険、または任意保険未加入。

- 相手の対応が不誠実で交渉が進まない、精神的苦痛が大きい。

- 事故状況が複雑で請求先が不明。

- 保険会社との交渉を任せ、治療や生活再建に専念したい。

- 加害者から早期示談を迫られ、内容の妥当性が不明。

一人で悩まずに、無料相談の利用をお勧めします。

6. 弁護士への相談から依頼までの具体的な流れ

弁護士への相談は以下のステップで進められます。

ステップ1:弁護士事務所を探す・無料相談の予約

ネット検索、知人紹介、弁護士会相談窓口等で事務所を探し、電話やメール等で無料相談を予約。

ステップ2:無料相談の準備

交通事故証明書や診断書、診療報酬明細書、事故状況メモ・写真、ドラレコ映像、保険証券、相手方連絡先、やり取り記録、賠償額提示書などを可能な範囲で準備。全て揃っていなくてもOK。

ステップ3:弁護士との無料相談

事故状況や怪我、保険会社とのやり取り、困り事を伝える。費用、見通し、方針を確認。

ステップ4:見積もりの確認・検討

提示された見積もりを持ち帰り検討。他事務所と比較。

ステップ5:委任契約の締結

依頼決定後、契約書内容(費用、業務範囲、解約条件等)をしっかり確認し、納得の上で契約。

このステップに沿って、まずは一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

【Q&A】交通事故の弁護士費用に関するよくあるご質問

Q1. 弁護士費用特約を使うと保険料は上がりますか?

A1. 一般的に、特約のみの利用では保険等級は下がりません。詳しくはご加入の保険会社に確認ください。

Q2. 途中で弁護士を解任する場合、費用はどうなりますか?

A2. 契約内容や解任時期によります。着手金は返金されないことが多く、活動に応じた実費や報酬金が発生する場合あり。事前に解約時の費用を確認しましょう。

Q3. 示談交渉と裁判で弁護士費用は変わりますか?

A3. 一般的に変わります。裁判になると訴訟着手金や日当が発生したり、報酬金算定方法が変わったりすることがあります。裁判になった場合の費用も確認を。

Q4. 弁護士費用を分割で支払えますか?

A4. 分割払いに応じる場合もあります。

報酬金は賠償金から精算が多いです。

支払い方法もご相談ください。

Q5. 弁護士費用は医療費控除の対象ですか?

A5. いいえ、原則として医療費控除の対象にはなりません。

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

【おわりに】「弁護士は敷居が高い…」その誤解と、相談への第一歩

「弁護士への相談は敷居が高い」と感じるかもしれません。しかし現在では多くの事務所が無料相談やオンライン相談、土日夜間対応等を実施し、気軽に相談できる環境を整えています。

交通事故被害者の方が専門知識なしに保険会社と交渉するのは大きな負担で、不利な示談につながる恐れも。

一人で悩まず、まずは「話を聞いてもらう」気持ちでご相談ください。

その一歩が、適正な解決への大きな前進となります。

多くの弁護士事務所が初回相談を無料としています。「こんなことでも相談していいのか」「費用が心配」といった不安も遠慮なくお話しください。

当事務所では、交通事故の被害者向けの無料相談を承っております。交通事故に詳しい弁護士が対応しますので、弁護士費用についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。